運動に伴う筋痙攣(足がつる、こむら返り等)は脱水や電解質不足が原因で生じる?科学的に考察してみよう!

どうも、こんにちは。

整形外科医のよせやんです。

よせやん

よせやん

最近、寝不足で非常に眠い毎日を送っています。

仕事をしているのもさることながら、チビちゃんに夜中や早朝に起こされるのが原因です。

嬉しい悩みではありますが、仕事には支障をきたさないようにしないとですね。

さて、今日は運動に伴う筋痙攣についてお話ししようと思います。

運動に伴う筋痙攣とは、いわゆる”足がつる”とか”こむら返り”と言われるものですね。

昔から、脱水や電解質不足が原因で運動時に筋痙攣が起こると言われていますがこれは本当なのでしょうか。

この記事では、運動に伴う筋痙攣の原因は脱水や電解質の不均衡で引き起こされるのか?科学的に考察していきます。

よせやん

よせやん

Contents

筋痙攣とは

運動に伴う筋痙攣すなわち運動誘発性筋痙攣は、長時間の高強度運動時に起こることが多く、運動をしてきた方は経験したことがあるでしょう。

運動誘発性筋痙攣の原因を説明するために、2つの主要な説が提唱されています。

1つ目のよく知られている説は、筋痙攣は脱水や電解質の不均衡によって引き起こされているというものです。

2つ目は筋痙攣は中枢神経系に起因するもので、運動ニューロンの興奮性増大によって生じるという説です。

この記事では、運動に伴う筋痙攣の原因は脱水や電解質の不均衡で引き起こされるのか?科学的に考えてみようと思います。

よせやん

よせやん

脱水や電解質不足が原因?

筋痙攣は、運動による脱水や電解質不足の結果として生じるという考えが、多くのスポーツ関係者の間で広く信じられています。

実際に、僕も今までに聞いた話から脱水や電解質不足が原因で筋痙攣が起こると思っていました。

ただこれが科学的に本当なのか?と考えたことは今までありませんでした。

みんなが言ってるからそうなんだと盲目的に考えていたんですよね。笑

今回、運動生理学で筋収縮を勉強していたので、今更ながらこの考えが正しいのか考察してみようと思います。

よせやん

よせやん

この考えに科学的にアプローチしてみましょう。

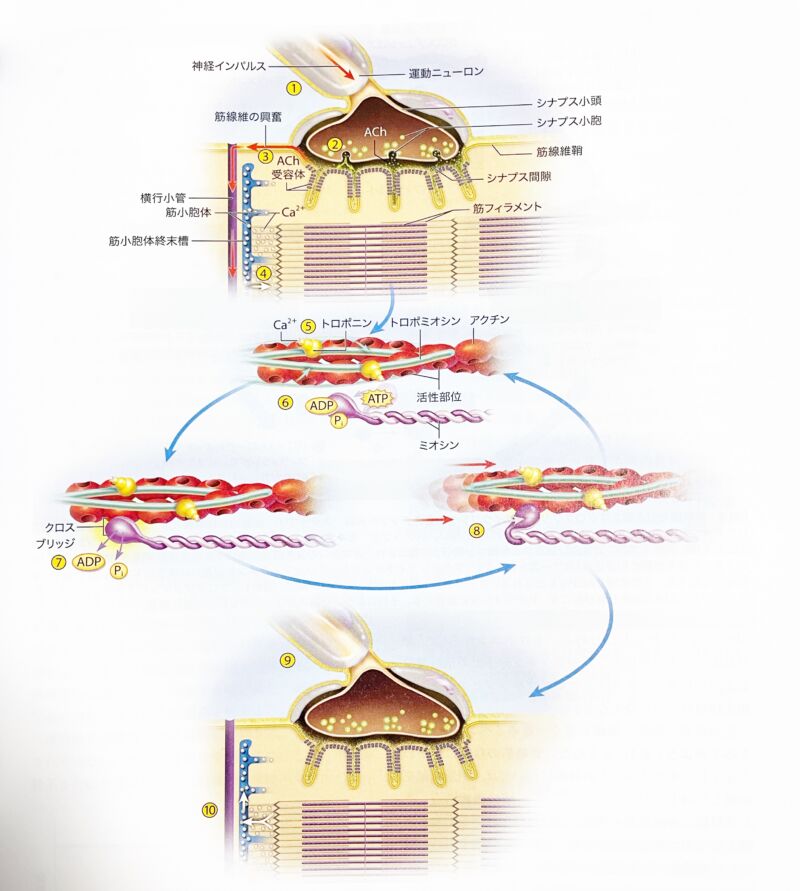

まず、一般的な筋収縮のメカニズムを見ていきましょう。

図:パワーズ生理学より引用(出版社に許可を頂いています)

よって、脱水や電解質の不均衡により筋痙攣が生じるというのは、以下のような考え方になります。

このような制御されていないアセチルコリンの放出が最終的に広範囲にわたる突発的な筋痙攣を引き起こす。

では、この考え方は正しいのでしょうか?

よせやん

よせやん

科学的に考察してみると

実は、運動誘発性筋痙攣が脱水や電解質の不均衡の結果として生じるという考えを支持する研究結果は今までにほとんどないのです。

逆に電解質の不均衡は運動に伴う筋痙攣の原因ではないことを示唆する報告はいくつかあります。

脱水や電解質の不均衡が原因ではない理由1

まず、脱水や電解質の不均衡や全身に影響を及ぼしますが、筋痙攣が生じる筋は運動に関わっている筋のみです。

もし、筋痙攣が脱水や電解質の不均衡の結果として生じるのであれば、筋痙攣は全身の筋に生じるはずという理由です。

脱水や電解質の不均衡が原因ではない理由2

次に、小さな筋群を繰り返し電気刺激することにより筋痙攣が引き起こされることが知られていますが、このタイプの筋収縮によって血中の電解質濃度はほぼ変化しないのです。

さらに、筋痙攣は静的ストレッチによって良くなりますが、ストレッチによって身体の体液や電解質が変化するわけではないので、もし脱水が原因であるならばストレッチは筋痙攣に影響を及ぼさないはずという理由です。

脱水や電解質の不均衡が原因ではない理由3

その他には、実際に筋痙攣を起こしたアスリートは起こしていないアスリートを比較した研究で

- 血中の電解質濃度に有意な差がなかった。

- 飲料摂取量に有意な差はなかった。

という報告があります。

脱水や電解質の不均衡が原因ではない理由4

今までに運動誘発性筋痙攣を予防するために、食塩やバナナ、スポーツドリンクの摂取など様々な方法が提案されてきました。

しかし、これらの治療法はいずれも運動誘発性筋痙攣を一貫して予防できる効果があることが科学的に証明されていません。

以上のことから、運動に伴う筋痙攣が脱水や電解質の不均衡の結果として生じるという説を支持する根拠は限られていると考えられています。

ただし、暑熱環境での長時間の運動などの極端な運動条件では、電解質の不均衡によって筋痙攣が生じるというのは事実なので、この考えが完全に間違っているというわけではないのでしょう。

よせやん

よせやん

じゃあ、何が原因なのか?というところはまた後日記事にします。

参考図書

今回の記事は、パワーズ運動生理学を参考図書としています。

この教科書は、運動生理学の基礎を押さえつつも常に最新の研究成果を反映した進化し続けるテキストブックとして、現在では世界5か国語に翻訳がなされて利用されています。

そして、単に生理学の専門的知識を学べるではなく、なぜ運動生理学を学ぶ必要があるのか、そしてその知識をどのように活かすのか、についてまで実際のスポーツに即して書かれていて非常に面白い内容となっています。

スポーツに関わる方は運動生理学を知っていると、かなり活かすことができるのでよかったら読んでみてくださいね。

このブログでも、実際に活かせそうな運動生理学をこれからも紹介していきます。

よせやん

よせやん

本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!

- どこにいても(都会でも地方でも)

- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)

- いつでも(24時間)

利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!

1週間1円トライアル実施中!!