足アーチにおける筋肉の役割とは|後脛骨筋・長腓骨筋が足アーチに及ぼす影響を解説!

どうも、こんにちは。

若手整形外科医のよせやんです。

よせやん

よせやん

本日は足アーチにおける筋肉の役割についてお話しします。

足アーチに関わることがわかっている筋は主に2つあります。

- 後脛骨筋

- 長腓骨筋

この記事では、これらの筋が足アーチに及ぼす影響について解説していきましょう。

足の機能はとても難しくマニアックな領域かもしれませんが、勉強すると意外に面白い分野です。

ぜひ興味を持って頂けたら幸いです。

Contents

後脛骨筋と足アーチ

近年、後脛骨筋腱が足アーチに対して重要な働きをしていることが報告され、注目を浴びています。(Johnson KA., et al. Clin Orthop Relat Res. 1989)

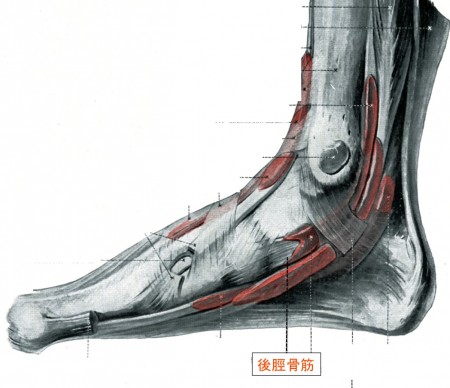

後脛骨筋腱の解剖

まず、後脛骨筋の解剖を紹介しておきましょう。

- 起始:腓骨、下腿骨間膜

- 停止:舟状骨、3つの楔状骨、立方骨、第2〜4中足骨底面

後脛骨筋の足アーチに及ぼす影響

後脛骨筋は、踵接地時と立脚期中期に収縮することがわかっています。

Elftmanらは、その解剖学的特徴から後脛骨筋が緊張すると、足部回外によってChopart関節における距舟関節と踵立方関節の運動軸が平行でなくなり、stiffness(剛性)の強い硬い(rigid)足となり、逆に、後脛骨筋が弛緩すると足部回内によってChopart関節における距舟関節と踵立方関節の運動軸が平行となってstiffnessの弱い柔軟性のある(flexible)足となるとの仮説を立てました。(Elftman H. Clin Orthop. 1960)

橋本らは、この事実を確かめるため、局所麻酔下に脛骨、距骨、踵骨にマーカーをつけたピンを打った状態での歩行を三次元動態解析し、踵接地時には距骨下関節が内がえしをしており、その後、外がえしとなり、立脚期中期に再び内がえしとなることを報告し、Elftmanの仮説を検証しています。(Arndt A, et al. Foot Ankle Int. 2004)

長腓骨筋と足アーチ

また、足底において後脛骨筋と交叉する長腓骨筋も最近注目され、その足アーチに対する影響も調べられています。

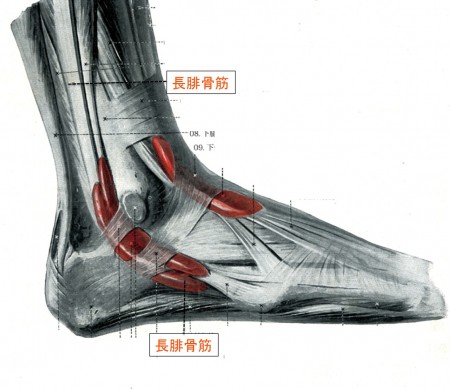

長腓骨筋の解剖

- 起始:脛骨外側顆、腓骨近位2/3

- 停止:内側楔状骨と第1中足骨底部

長腓骨筋の足アーチに及ぼす影響

では、長腓骨筋は足アーチにどのような影響を与えているのでしょうか。

橋本は、cadaverを用いた実験より、長腓骨筋が緊張すると足部を回内することによって、足部のstiffnessを減少させることを示しています。(橋本健史. 関節外科. 2015)

すなわち、

長腓骨筋は後脛骨筋と拮抗的に働く

ことがわかったのです。

まとめると

後脛骨筋、長腓骨筋の足アーチへ及ぼす影響をまとめてみましょう。

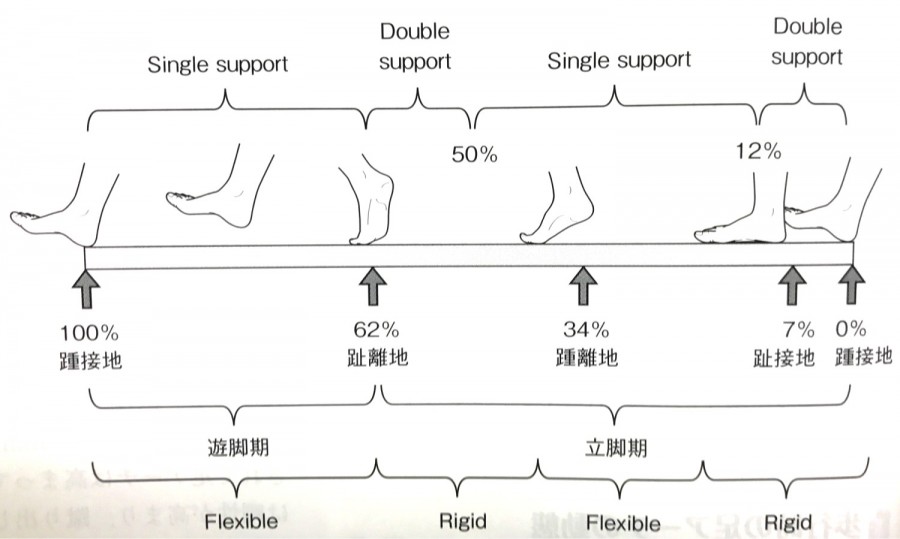

これら2つの筋は、後脛骨筋が足アーチを高めて足部のstiffnessを増大(rigidである状態)させ、長腓骨筋が足アーチを減少させて足部のstiffnessを減少(flexibleである状態)させているのです。

続いて、歩行周期との関係についてはどうでしょうか。

歩行周期においては、まず踵接地時に後脛骨筋が働いて足アーチを高めて足のstiffnessを増大させ、接地時の衝撃に備えます。次に体重負荷によりtruss mechanismが働き、足アーチは低下していきます。

踵離地とともに再び後脛骨筋が働き、足アーチを高めて足部のstiffnessを増大させ、前方推進力を地面に効率的に伝えます。このとき、同時に足趾も背屈してwidlass mechanismを働かせてこの過程を助けますが、長腓骨筋も同時に働き、後脛骨筋の働きを制御していくことになります。

おわりに

以上、今回は足アーチにおける筋の役割についてお話ししました。

実は、足アーチのキネマティクスについては、まだ未解明な部分が多くあります。

足アーチの動的機能に他の腓腹筋や長母趾屈筋、長趾屈筋などがどのように働いているか、足アーチの制御神経系がどうなっているのかなどの解明が進めば、治療もまた変わってくることになるのでしょう。

本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!

- どこにいても(都会でも地方でも)

- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)

- いつでも(24時間)

利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!

1週間1円トライアル実施中!!