半月板損傷の一般的な治療方法|縫合術と切除術のどちらを選択するか

どうも、こんにちは。

若手整形外科医のよせやんです。

明日は日本代表から各チームに戻った選手の試合がありますね。

本田選手のACミランは22時からアタランタと試合の予定ですが、本田選手はシリア戦での打撲により欠場になる可能性が高いようです。

岡崎選手のレスターは21時半からサウサンプトンと試合の予定です。

本田選手が欠場ならば、レスター戦を仕事しながら観戦がベストでしょうか。

さて、今日は関連病院での当直を先ほど終えて、大学病院に帰ってきました。

久しぶりにしっかり記事を書いていきましょう。

以前まとめた半月板損傷の続きで、治療に関してまとめていきます。

今日は一般的な半月板損傷の治療に関してお話しします。

Contents

従来の半月板損傷に対する治療

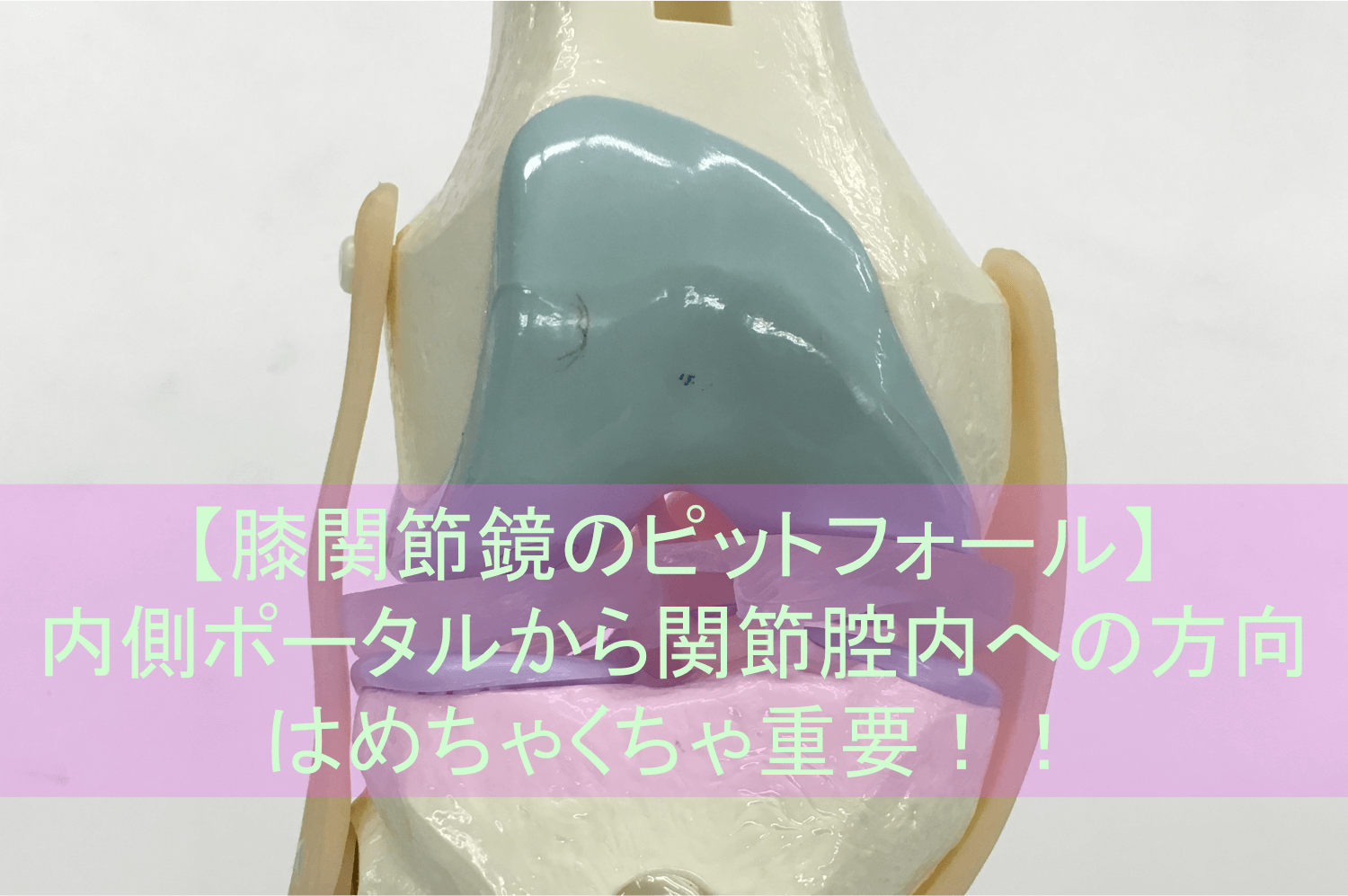

半月板が損傷されると、運動時の膝関節痛や膝関節の屈伸運動にて引っかかりや可動域制限などの症状が出現するため、日常生活が制限されてしまうことが多く、その場合は手術が必要になります。

半月板損傷に関する手術は、半月板縫合術と半月板切除術の2つに大別されます。従来からいわれてきた半月板縫合術の適応は、以下のように言われています。

- 半月板体部に変性が少ない

- 1cm以上の不安定な辺縁の病変

- 縦断裂

を満たすもの

そして、これ以外のものが半月板切除の適応となっていました。

半月板切除といっても全切除するわけではなく、基本的には断裂した場所のみを切除する部分切除術が行われます。

半月板の解剖と断裂形態に関しては下の記事で確認してください。

また、損傷半月板に起因した症状緩和を目的とした保存療法は、効果や期間など不確定な要素も少なくありませんが、安易に切除術を行うよりは、受傷後数ヶ月間は試みてもよい方法です。

しかしながら、

漫然と行うのではなく、経過中に必ず効果判定を行い、効果がない場合には手術治療への切り替えを行う必要があります。

よせやん

よせやん

近年の半月板損傷に対する治療

しかし近年では、上記以外の病変であっても、

半月板は衝撃吸収、荷重分散、関節の潤滑、関節位置角、膝安定性などの昨日を担っている重要な構造物であるため、半月板部分切除が行われると、その機能が十分に果たせなくなるために関節軟骨に過剰な負荷がかかることになります。

そのため、

半月板部分切除後に軟骨破壊をきたしたり、長期経過で変形性膝関節症の発生が高率に生じることが報告されています。( Fairbank TJ. J Bone Joint Surg. Br. 1998 )

( Raber DA, et al. J Bone Joint Surg. Am. 1998 )

( Higuchi H, et al. Clin Orthop Relat Res. 2000 )

よって、

理想的には半月板は可能な限り修復し、温存することが望ましい

と言われるようになってきているわけです。

しかし、実際には、患者さんの年齢、活動性、患者さんの治療に対する理解度、受傷からの経過など患者の背景を考慮して術式を決定する必要があります。

よせやん

よせやん

例えば、高齢者の場合は、半月板縫合術で離床が遅れると、歩行能力が低下してしまう可能性があることも考慮して術式を決定すべきです。

また、若年者や活動性が高い症例に対しては、半月板機能の温存がより重要となるため、よりいっそう半月板縫合術を選択すべきです。

flap tear(L字状断裂)や高度な変性を伴う断裂に対しては、一般的に縫合術が困難であるので部分切除術を行いますが、縦断裂の場合はbucket handle tear(バケツ柄断裂)や変性を伴う断裂であっても積極的に縫合術を選択します。

しかし、半月板縫合術の問題として、術後再断裂があります。

最近のsystematic reviewによると、半月板縫合術の再手術率は22.4%(部分切除術は4.0%)と再手術のリスクが高いことが示されています。( Paxton ES, et al. Arthroscopy. 2011 )

再断裂が生じないようにするためには、半月板の修復を促す必要があり、その方法としては以下のようなものが報告されています。( 山本祐司ら.臨床スポーツ医学.2012 )

- ラスピング

- 血餅(fibrin clot)

- microfracture

- 多血小板血漿(PRP)

など

ちなみに、自分が勉強している病院ではfibrin clotを使用しています。

おわりに

今日は一般的な半月板損傷に対する治療についてまとめました。

しかし、アスリートの場合にはもっと他の要素も考える必要が出てきます。

アスリートに対する半月板損傷の治療に関して、また、実際に半月板縫合術と半月板切除術では術後成績や復帰までの時期がどのくらい変わるのか気になりますよね。

というわけで、次回は上記のことを比較している論文の内容を紹介します。

本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!

- どこにいても(都会でも地方でも)

- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)

- いつでも(24時間)

利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!

1週間1円トライアル実施中!!