長腓骨筋の解剖学的知識まとめ|作用から起始・停止・支配神経まで全て解説!

どうも、こんにちは。

若手整形外科医のよせやんです。

よせやん

よせやん

ロシアW杯で日本が敗れたベルギーは、ブラジルを破りましたが、昨日フランスに負けてしまいましたね。

残念。

今日からまた仕事・研究にやる気を出しており、いろいろと動き始ました。

立ち止まっていたらダメですね。

頑張ろう!!

さて、今日は解剖学シリーズです。

下腿前面および外側の伸筋群、腓骨筋群に順にまとめていますが、前回で伸筋群についてはまとめ終わりましたので、今回から腓骨筋群についてまとめていきますね。

まず、この記事では腓骨筋群の1つである長腓骨筋についてまとめます。

解剖学はしっかりと勉強してみると非常におもしろいですし、解剖を理解するとより臨床の理解が深まりますので、ぜひ勉強してみてください。

よせやん

よせやん

Contents

はじめに

運動器診療を行うにあたり、解剖学は切っても切り離すことができません。

解剖学の知識があって損することは絶対にないでしょう。

医学生時代には、解剖学の講義もあったし、解剖学実習もありました。

しかし、非常に残念なことながら、医学部2年生のときにやってその内容についてはほぼ頭に残っていないといっても過言ではありません。

解剖学の必要性を感じるようになったのは医者になってからです。

特に整形外科医として患者さんを診察・手術するうえで、解剖学の知識があることは大前提でなくてはなりません。解剖がわかってないと診察の幅も狭まってしまうし、手術なんて怖くてできません。

僕自身の復習と勉強を兼ねて、1から解剖を勉強し直すつもりです。

それをみなさんにも還元できるように記事にしていきたいと思います。

医師のみならず、人体を相手にする仕事をしている方、スポーツ医学についてしっかりと勉強したい方は記事を参考にして解剖について勉強してみて下さい。

よせやん

よせやん

今日は腓骨筋群の1つである長腓骨筋についてまとめます。

覚えておくべき基本事項

というわけで、今回は長腓骨筋についてのまとめです。

今回も、まずは覚えておかなくてはいけない基本的事項から最初に整理します。

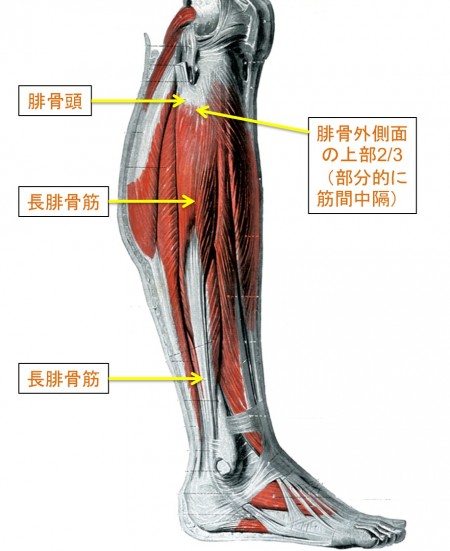

起始:腓骨頭、腓骨外側面の上部2/3(部分的に筋間中隔)

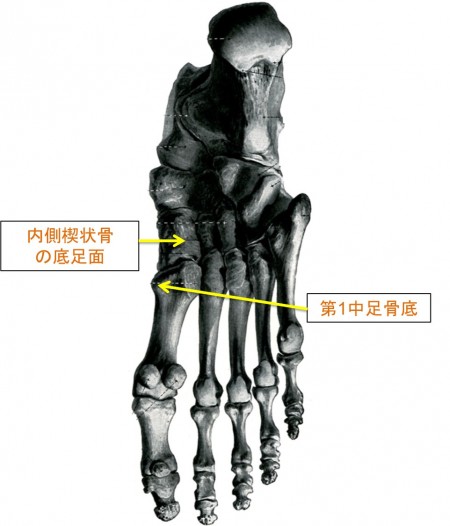

停止:内側楔状骨の足底面、第1中足骨底

作用:

- 距腿関節(上跳躍関節):底屈

- 距骨方の関節(距踵関節+距踵舟関節):外反(回内)

- 足の横足弓の保持

神経支配:浅腓骨神経(L5、S1)

ここに書いた筋の英語名、起始と停止、作用、神経支配はどの筋についても覚えておくべきことです。

よせやん

よせやん

長腓骨筋

長腓骨筋は、英語では「fibularis longus」と書き、「フィビュラリス ロンガス」と読みます。

ラテン語fibulaは「留め金、ピン」の意味です。

語源としては、figo「結びつける」+道具を表す接尾辞-bulaです。

ギリシャ語で「留め金」を意味するのは「ペロネー」であるため、長腓骨筋をperoneus longus「ペロウニアス ロンガス」とも言います。

もう何度も出てきていますが、longus「長い」とbrevis「短い」、Extensor「伸筋」とflexor「屈筋」は解剖学用語としてよく出てくるので覚えておきましょう。

長腓骨筋は羽状筋で、腓骨筋を容れる部を形成する壁(腓骨、筋間中隔、下腿筋膜)の近位部から起こり、第1中足骨粗面および内側楔状骨に停止します。

長腓骨筋腱は、短腓骨筋の筋膜と腱の上を遠位に走り、外果の後ろで長および短の腓骨筋は総腱鞘に包まれて、総腱鞘は上腓骨筋支帯によって外果に固定されます。

踵骨外側面で腱鞘は分かれ、短腓骨筋の腱は腓骨筋滑車の上を第5中足骨へと走り、長腓骨筋の腱は腓骨筋滑車のうしろを通って足の外側縁にある方向転換点へ進みます。

両腱は下腓骨筋支帯でしっかりと支持されています。

長腓骨筋の腱は線維軟骨でおおわれた立方骨粗面上を滑走し、腱鞘に包まれて、長足底靱帯でおおわれた溝の中を通って足底を横切り、第1中足骨と内側楔状骨へ至ります。

長腓骨筋は、短腓骨筋とともに強力な外返しの筋であり、足底弓を保持する働きもあります。

ランニングやジャンプにおいて足がまっすぐ前方を向かず、足先が内方を向く場合、長腓骨筋が弱い可能性があるでしょう。

よせやん

よせやん

では、下の解剖図を見て、まず長腓骨筋の起始部である脛骨内側面の中央1/3、下腿骨間膜、そして長腓骨筋の走行を確認しましょう。

図:長腓骨筋の解剖図 起始部

船戸和弥のホームページ(相互リンク)より引用

そして、次に停止部となる内側楔状骨の足底面、第1中足骨底の位置を確認しましょう。

図:長腓骨筋の解剖図 停止部

船戸和弥のホームページ(相互リンク)より引用

そして、最後に大切なのが神経支配ですね。

長腓骨筋の支配神経は浅腓骨神経(L5、S1)です。

浅腓骨神経が支配しているの筋は、腓骨筋群である長腓骨筋、短腓骨筋、第3腓骨筋です。

もう少し広い括りでは腓骨神経が支配している筋は、主に下腿前面と外側の伸筋群と腓骨筋群と覚えましょう。

よせやん

よせやん

具体的には、前脛骨筋、長趾伸筋、長母趾伸筋、長腓骨筋、短腓骨筋、第3腓骨筋です。

腓骨神経麻痺になると、前脛骨筋が作用しない、もしくは筋力が低下するため、足関節の背屈が不能になります。

解剖学のおすすめ教科書

プロメテウスでは、解剖学のかなりコアなところまで勉強することができます。

また、表紙にもありますが、本当に綺麗なイラストが特徴です。

医師として解剖学アトラスを購入するのであれば、プロメテウスが1番おすすめです。

僕もこれは整形外科医になってから購入しました。

看護師、理学療法士、作業療法士などのコメディカルの先生方を含め、この本を購入して後悔している人には出会ったことがありません。

その他の解剖学の教科書についてはこちらの記事を参照してください。

おわりに

以上、今回は腓骨筋群の1つである長腓骨筋について勉強しました。

解剖学もしっかりと勉強してみると何事もおもしろいですよね。

今後も筋肉や骨、神経について1つずつまとめていく予定です。

自分と一緒に1つずつ勉強していきましょう。

よせやん

よせやん

今後、残りの腓骨筋群についてまとめていきます。

本気でスポーツ医学と運動器診療を学びたい人のために!

- どこにいても(都会でも地方でも)

- 誰でも(医師・理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・トレーナー・学生などスポーツに関わる全ての人)

- いつでも(24時間)

利用可能なスポーツセミナー動画配信サービス!!

1週間1円トライアル実施中!!